僕は2017年の行政書士試験に独学で勉強して合格した。

その時に使用した教材のすべてと、具体的な勉強方法、反省点を事細かくに書く。

※忘れないように試験が終わった日の翌日にすべて書き上げておいた。

この記事は最新の動向も踏まえてそれをさらにブラッシュアップした記事だ。

なお、勉強時間は380時間(2ヶ月と3週間)。

◆勉強期間8 月20 日~11 月12 日(2ヶ月と3 週間)

ただ、ぼくには以下の前提知識があったので、完全な初学者ではない点を注意してほしい。

・公務員試験の時の憲法、民法、行政法の知識(2012年に勉強)

・宅建試験の民法(2016年に勉強)

※大学は、法学部ではない経済・経営系学部卒業

とはいえ、行政書士試験の独学合格を目指す上では多くの人にとって非常に参考になる内容になっているという自負がある。

行政書士の資格のおかげで、ぼくは月に数百万の売上を上げることができるようになったし、年商も多いときで2,000万円近くにまでなった。

(開業6か月目で月売上が300万円を越えた。利益率も税金とか引いても80%は残っていたはず)

行政書士資格には本当に人生を助けられた。

独学での合格を目指す上でポイントになるのは、使用教材・その使い方・やってはいけない勉強方法をやらないこと。

独学合格した人の勉強方法を3つか4つくらい読んで情報収集をすれば、かなり合格確率を高められる。

逆に勉強方法について調べないで、なんとなく勉強を開始してしまうと、1回では行政書士試験に合格ができず、2回、3回と受け続けることになって、膨大な時間をムダにしてしまう可能性がある。

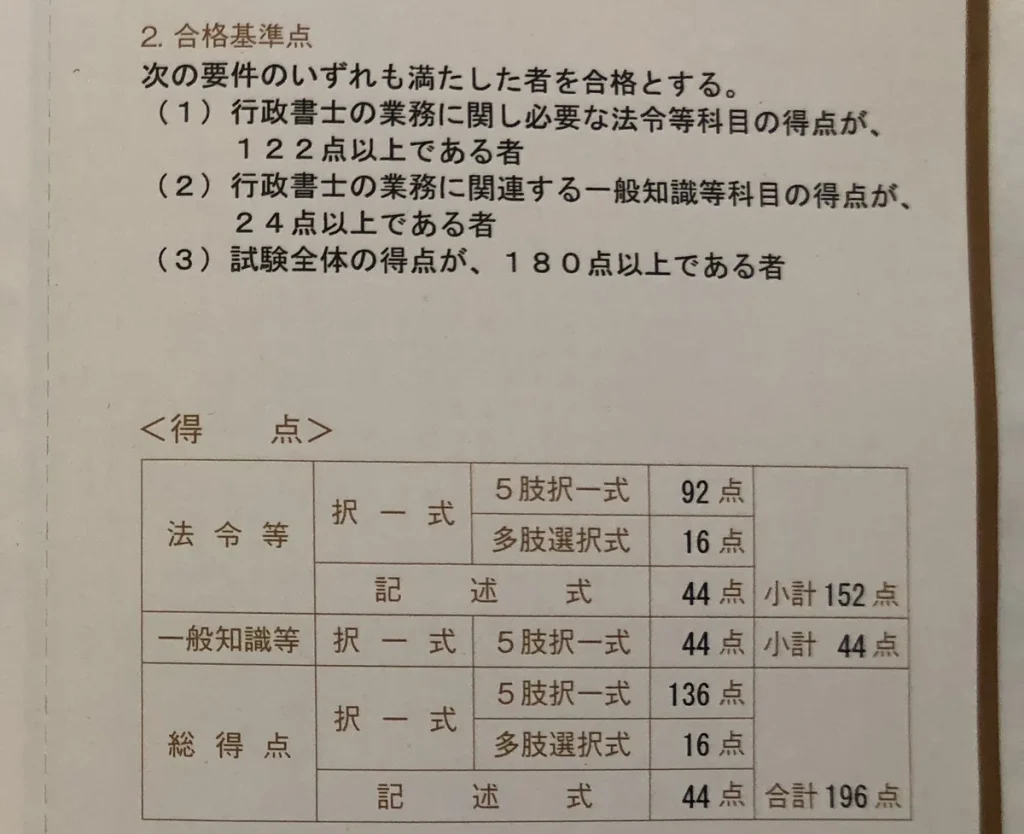

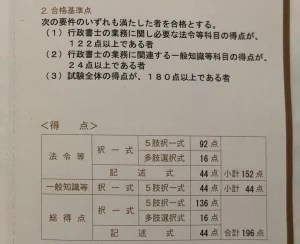

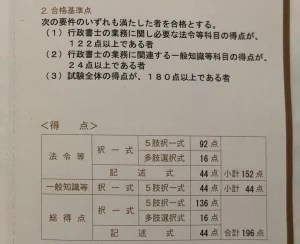

ちなみに196点で合格した。

※以下は僕が2017年に受けた行政書士試験の点数内訳。

行政書士試験の受験を決意したのが、2017年の8月中旬くらいだった。

「今年の受験はさすがに間に合わないかな?いや、もしかするといけるかも、、、。やってみるか!」

そんな感じだった。

まず行政書士試験の独学勉強方法を調べて、色々な人がオススメしているWセミナーの「肢別過去問題集」を本屋さんで買うことからスタートした。

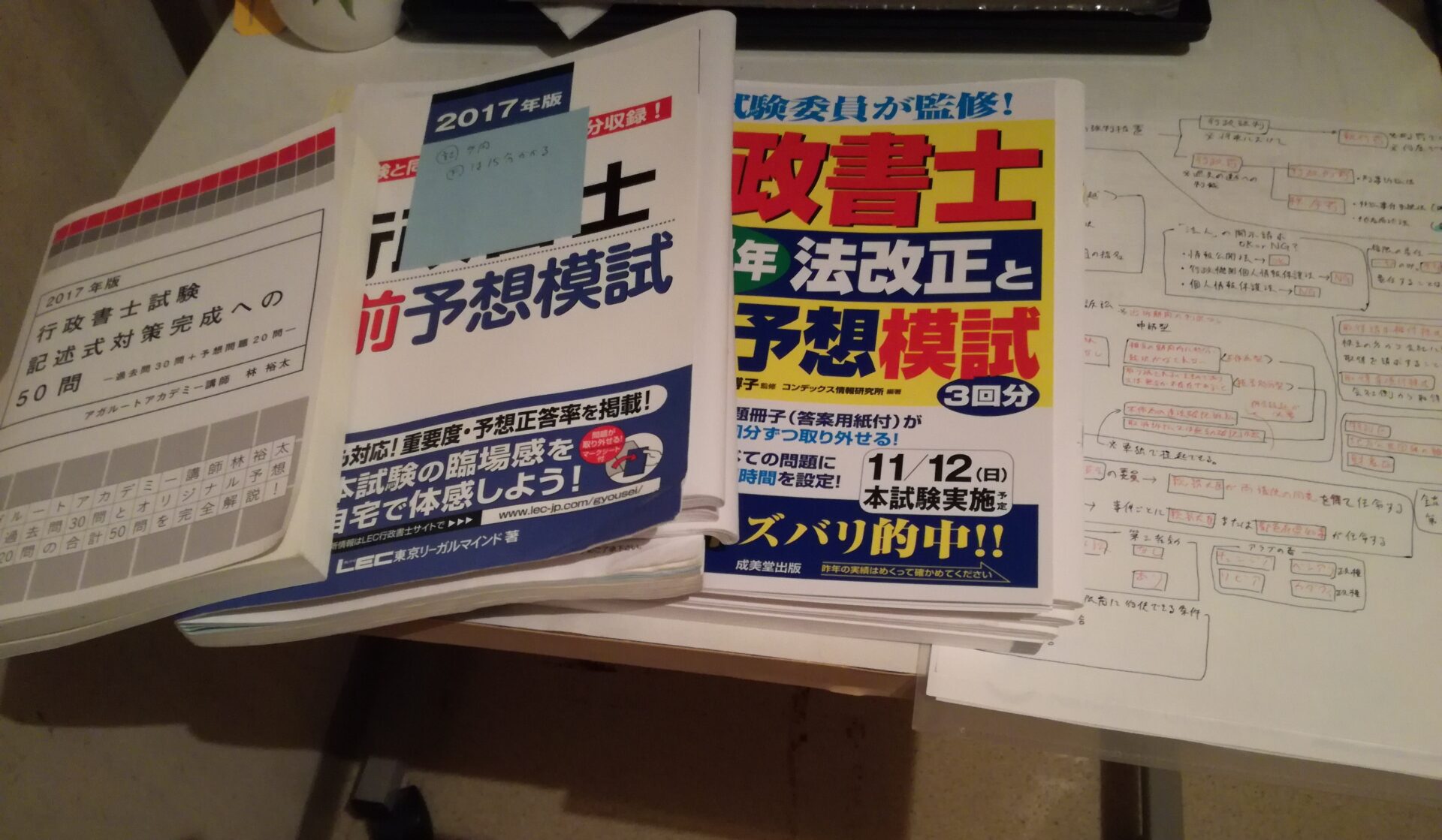

使用教材・問題集 合計費用16300 円(行政書士試験独学)

ぼくが実際に使用して合格できた教材【①~⑪】をすべてここに書く。

この中で商品リンクを貼ってあるのは特に買うべき教材だ。

③の千問ノックと、⑤六法はぶっちゃけいらないから買わなくていい。

ちなみにリンクは2025年11月受験の人のための2025年版になっている。

※価格は自分が受験した2017年の購入価格。

各教材の使用方法は、次の項で詳しく書いておいた。

① 合格革命 行政書士 肢別過去問集 新品4100 円

② 2017 アガルート記述対策50 問 中古900 円

今は売ってないので、LECかTACの記述対策教材の使用をオススメする

③ 2017 出るとこ千問ノック 新品1900 円

買わなくていい。問題の質が悪いし日本語がおかしい。う○こ

④ TAC みんなが欲しかった 5 年過去問集 新品2600 円

⑤ 2016 行政書士受験六法 中古1600 円

BOOKOFFで中古で買った。ほぼ使わなかったので買わなくてよろしい。

⑥ 合格革命 基本テキスト 中古1900 円

節約したいなら、テキストは、前年度のものを中古で買ってもいい。

ただ、法改正がされていないか?だけは注意したい。

法改正が無いなら中古で何も問題はない。自分もテキストは1年古いものを中古で買った。

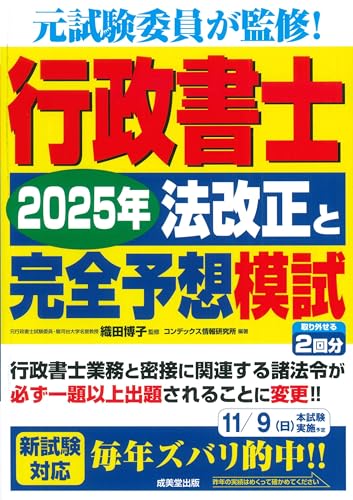

⑦ 成美堂 行政書士 完全予想模試 新品1700 円

⑧ LEC 行政書士 直前予想模試 新品1600 円

⑨ YouTube動画 29 年度「択一から予想する記述式問題」(ユーキャン行政書士) 無料

⑩ 憲法の判例が100 件のっているブログ (ブログ名は忘れた) 無料

⑪各予備校が試験会場にて配布する直前チェックポイント 無料

教材の使用方法(行政書士独学)

①全範囲学習。全分野3 周以上した(1 週間、1 か月後復習)。得点力アップのため、配点の高い民法全範囲と行政法の特定分野(事件訴訟法、国家賠償法・損失補償、地方自治法)は4 周した。行政法も全範囲4 周したかったが、残り時間が少なく、勉強できず。試験本番は、4 周してない行政法部分の基礎があやふやで危なかった(弁明書は行政機関、反論書は原告など)。なるべく全部分4 周すべきと実感。初回はわからなかった問題に×をつけた。初回で×がつかなかった問題はその後復習せず。2 周目は1 周目で印がついた問題を解く。3 周目も1 周目で印がついたものは全て解いた。試験直前期に民法全範囲を2 日程度のスピードで総復習(4 周目)。基礎得点力をつけるのにとてもよい教材だった。

②過去問は解かず、予想問題の20 問のみ解いた(行政法7 問、民法13 問)。試験日の2 週間前くらいから本格的に学習開始。試験数日前には、全問の論点を頭に入れて解答が書ける状態にした。漢字が書けなかったりするので、読むだけでなく書くことを意識した。

③肢別過去問題集にのってない一般知識を覚えるために購入した。問題の文章が日本語的におかしかったりしてあまりよくなかった。何を聞いているのかあやふやな問題があったりする。行政法と一般知識分野だけ3 周し、他分野はノータッチだった。肢別過去問集と同じ出版会社ではあるが、問題の質が悪いため、使用する必要性なし。得点力強化にはほとんど繋がらなかった印象。う○こ。

④10 月9 日から使用。解く年数が増えるにつれて得点力も上がっていった。問題の傾向や引っ掛け方がわかってくるので、もっと早い時期に解いておくべきだった。記述問題は同じ問題が出る可能性はほぼ無いため、択一のみ解いた。H24 分は直前ギリギリに解いた。復習では肢ごとにわからない内容をワードにタイピングした。それを印刷したものを2 回程度復習として解き直した。わざわざタイピングする必要性に疑問を感じる部分もあったが、復習するときに時短できたのはよかった。タイピングするときに問題文を作るのが難しかった。問題文をなるべくわかりやすく作れれば、復習の時にすごく楽。

⑤ブログで条文を読むのが大事という情報があったため、条文を読むべく購入。そのうちがっつり読もうと思っているうちに、結局しっかり読むことなく試験本番を迎えた。ほんの少し部分的に読んだのみ(合計15 ページくらいだけ?)。結果的になくてもよかったかもしれない。

⑥知識が体系的に整理されて載っているため、過去問や予想模試で細かくてごっちゃになっている部分を整理して覚えるのに非常に役に立った(行政上の強制措置、義務付け訴訟など)。過去問、予想模試を解き、曖昧な部分をその都度確認するために使用した。

⑦ ⑧のレック模試を解いた後に、択一点数アップのため追加購入した。3 時間を測って解いた。ワードでまとめている時間はなかったため、問題をとき、間違えた肢に★をつけ、解説で重要な部分にラインマーカーを引いた。直前期に復習する予定だったが、記述の暗記を優先したため、復習できず。直前期に解いたので復習せずとも記憶に残っていた部分は多かった模様。

⑧1 回、2 回、3 回と回を重ねるごとに点数アップした。間違えた肢はワードにまとめた。試験までに2 回程度、それを使用し、復習した。※⑦の記述問題は、択一の問題と一緒に3 時間、時間を測って解いた。⑧は、択一を解く時には記述は解かず、試験直前期にまとめてアガルートの問題集と一緒のタイミングで短期集中で詰め込んだ。(合計38 問。全く同じ内容の問題もあったため実質合計35 問程度)

⑨試験直前に記述の予想テーマを少しでも増やすためにYouTube で見つけた動画。プリントスクリーンでテーマを印刷して、試験の数日前に繰り返し読み、インプットした。試験当日の朝も出発前に最終確認でざっと印刷したものを見た。本番でなんと消滅時効の問題が的中した。見てよかった。

⑩ネットで行政書士試験の勉強法を調べていたところ、判例を読んだ方がよいという情報があり、ブログが紹介されていたため6~7 時間程度、1 日かけて9 月中頃に100 の憲法判例を読んだ。復習はしなかった。本番では憲法は2/5 点だった。得点力にはほとんど影響しなかった模様。うんち。

⑪当日会場にて配布される各予備校の直前チェックポイントは時間がなく、全く使用しなかった。自前で復習ポイントをまとめたものを試験直前に会場でみていた。会場への電車の中では記述のテーマの最終確認をした。

行政書士試験 独学勉強の大まかな流れ

肢別過去問集を1 周~2 周完了させる→過去問演習開始→予想模試の演習及び記述予想テーマのインプット→全分野の苦手部分及び配点が高い部分を中心にした総復習

行政書士試験の独学勉強を振り返ってよかった点と反省点

ここのパートは有料にさせてもらいます。

興味あれば以下から読んでみてください。

https://note.com/satotaiga/n/naad294624952

これを読めば、私がした失敗を回避することができ、より効率的に勉強をすることで合格率がさらに高まると思います。

その他:勉強当時のメモなど

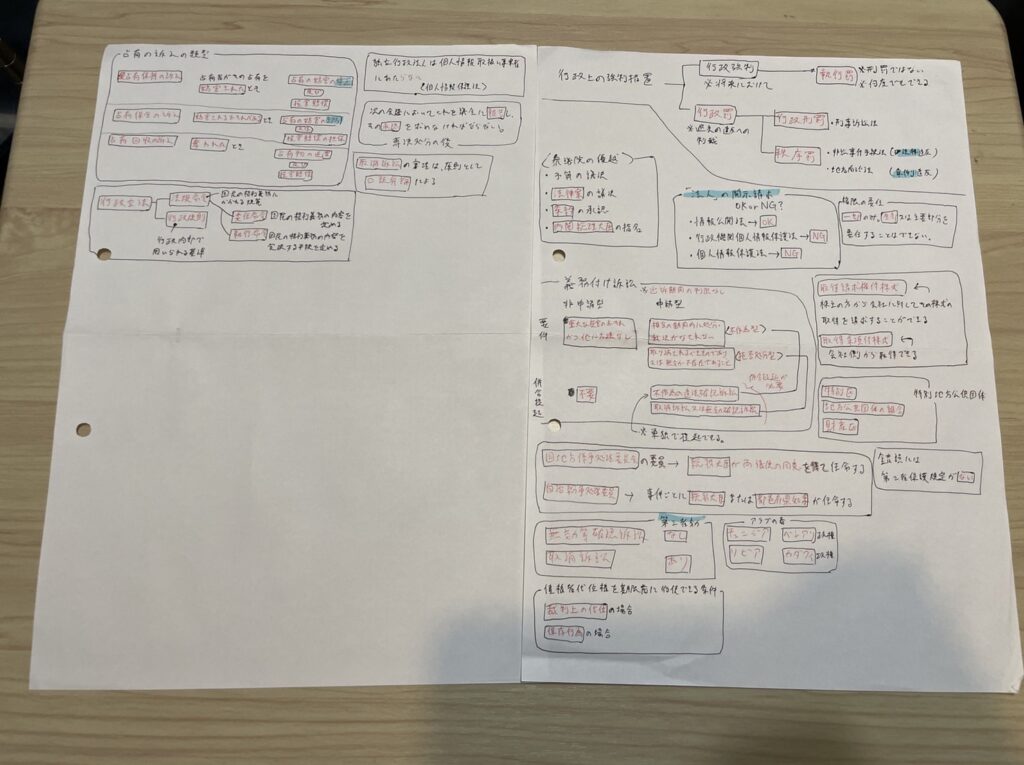

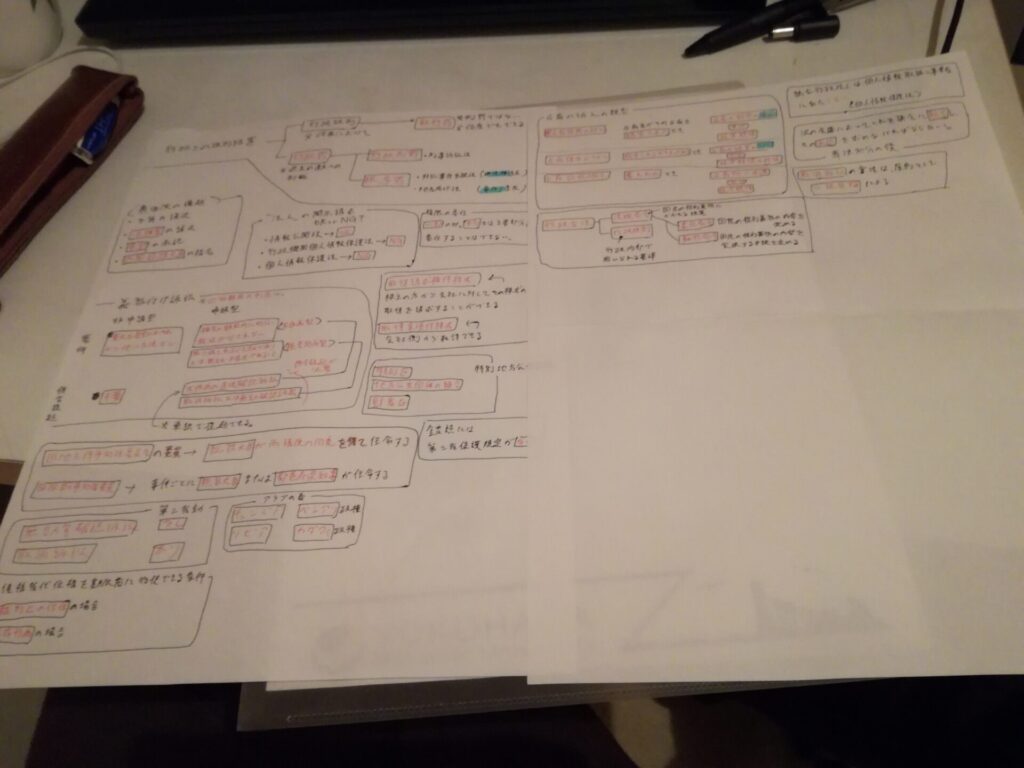

こんな感じで、どうしても覚えにくい部分は、赤シートで隠して暗記できるように手書きした。

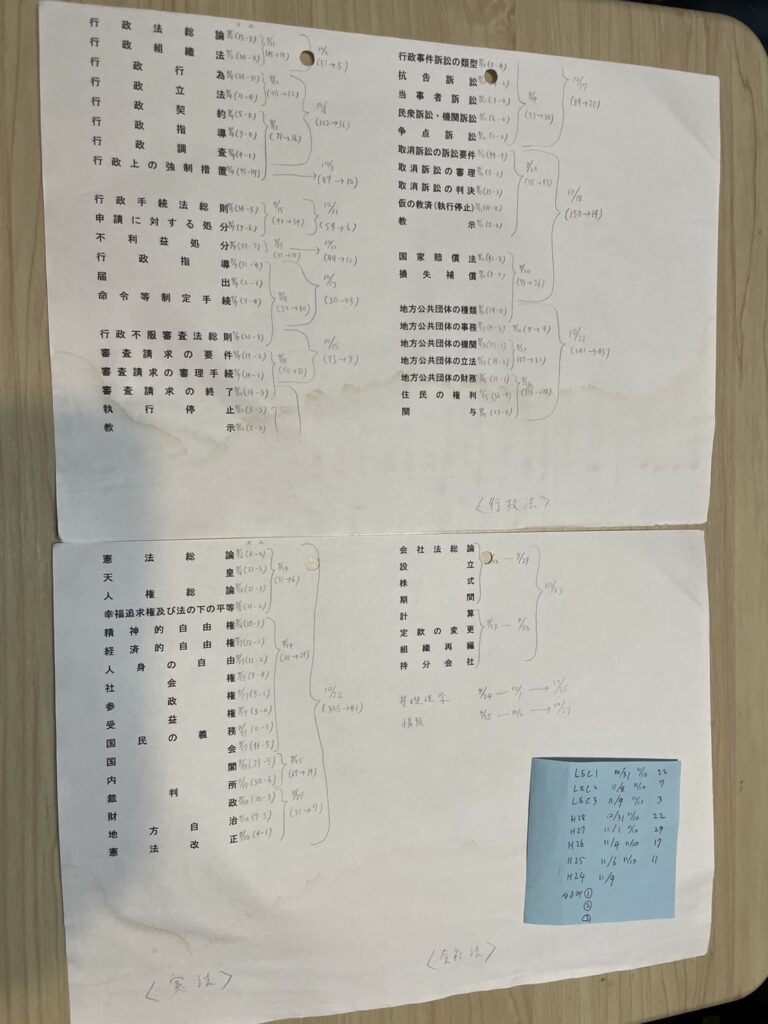

全分野について、定着度を一目見てわかるように、復習が何回か終わった後、苦手な分野がわかるように不正解の数を書き出した。

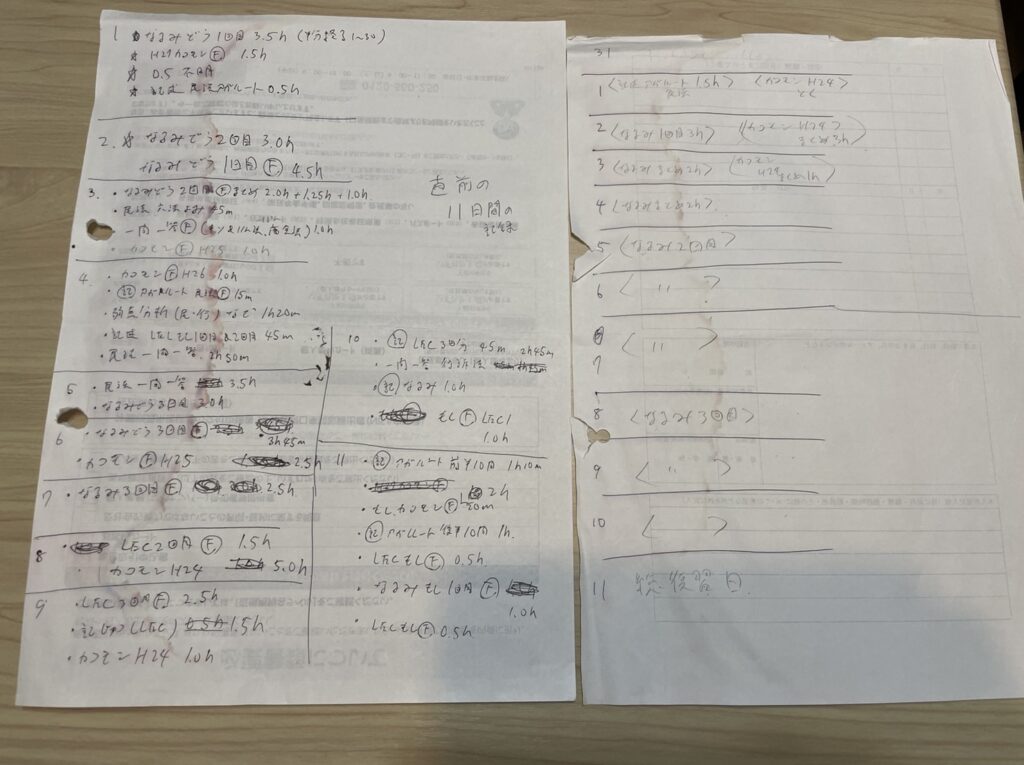

これは試験直前1週間くらいの勉強スケジュール。

直前予想模試の復習や記述対策が多かった。

行政書士試験の記述式対策について

↑記述式の勉強方法は、この記事にも詳しく書いたからよければ読んでほしい。