2022年の7月に一級小型船舶操縦士の免許を取得した。

漁師になりたくなったから ではない。

「船舶免許持ってる」と言ってドヤるためだけに取った。

そう、暇だったのだ。

仕事でがっつり稼いで時間ができたので、船の免許取ってみるかーくらいの感じで取った。

話のネタにもなるし。

金額もあまり変わらなかったので、「どうせ取るなら2級ではなく1級を取るか」ということで、いきなり1級を取ることにした。

ちなみに自分は水上バイク(特殊)の免許も持っていないので、はじめてのマリンスポーツの資格だった。

海のことは全然知らなかったんだけど、波の危険性とか、船の事故のよくある事例、見張りの重要性、海上の国際ルールなど、色々と海のことを知ることができて、面白い資格だった。

船の事故も、居眠り運転が一番多いらしい。

さて、一級小型船舶操縦士の試験について書いていく。

なるべく少ない勉強時間で、一級小型船舶操縦士が独学で取りたい

自分は勉強がしたいのではなく、船舶免許がほしくて受験することにしたので、なるべく少ない勉強時間で合格しようと考えた。

当日の学科試験も、みんなが真面目に問題を解いている中、教室の中で一番早く終わって退席したので、おそらくかなり効率よく勉強できていることに自信がある。

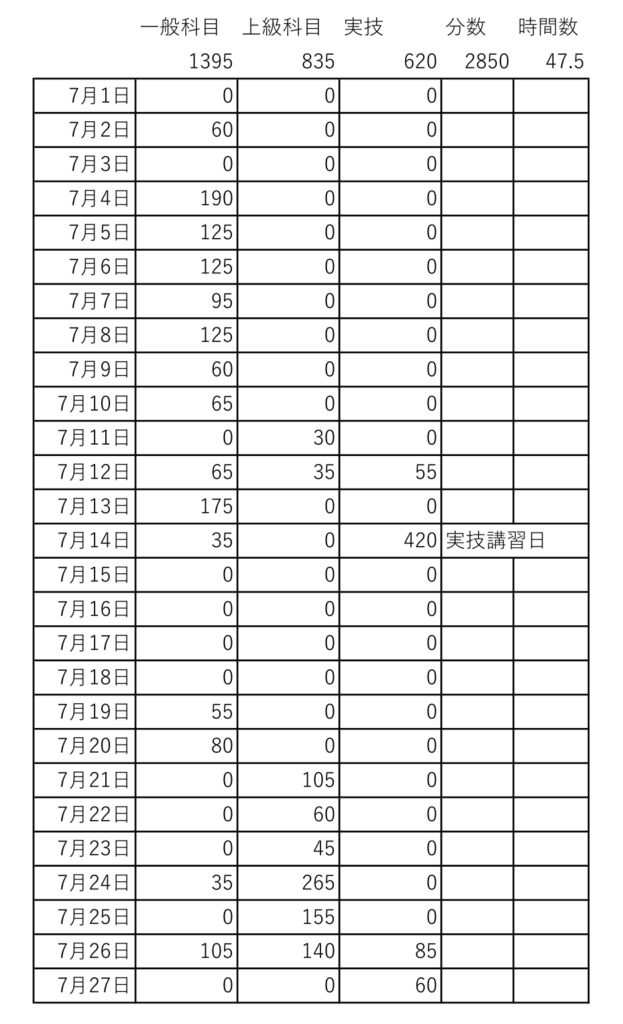

一級小型船舶操縦士の取得にかかった時間:合計47.5時間

移動時間は含んでいない。

勉強時間の内訳は以下のとおり。

✅一般科目(学科試験)1395分(約23時間)

✅上級科目(学科試験)835分(約14時間)

✅実技(実技講習7時間を含む) 620分(約10時間)

学科試験合計:約37時間

実技合計:約10時間

トータル 約47時間

なので、効率よく勉強すれば学科試験は40時間以下で合格できる。

※勉強時間を短縮するコツがあるので、後ほど詳しく書く。

一級小型船舶操縦士の試験は、学科試験と実技試験がある

免許取得のポイントは学科試験をクリアできるかどうか

一級小型船舶操縦士の試験は、二級よりも多少試験範囲が広い。

とはいえ、資格試験にそこそこ慣れている人からしたら一級小型船舶操縦士の試験範囲は全然大したことはない。

実技試験は、ロープの結び方をちゃんと覚える

もやい結びとか色々なロープの結び方があるんだけど、ロープの結び方は重要なのでしっかり覚えよう。

YouTubeとかで結び方動画がたくさんあるので、動画を見るとわかりやすい。

とにかく何回も手を動かしてロープを結ぶことで身体に覚えさせるのが大事。

実技試験は、ロープの結び方以外はぶっちゃけ大したことはない。

普通に真面目に実業講習をやれば誰でも合格できるレベル。

寝てたら流石に受からないかもしれないけど、起きてたら受かるレベル。

インストラクターは、けっこう高圧的で、ビシビシ厳しく指導してきて自信がなくなったりするけど、気にしなくていい。

危機感を持たせるのが彼らの仕事だから、ちゃんと真面目に振る舞っていれば大丈夫。

逆に不真面目過ぎる奴は落とされるかもしれない。

そんなレベルだ。

実技試験は、接岸が普通にむずい

実際にボートに乗った人ならわかると思うけど、横でインストラクターがうるさく指摘してくる中で、集中して接岸するのは普通にむずい。

そりゃ横で、うるさく言われたら集中できないがな と思いつつ、反抗して落とされても嫌なのであくまで真面目な受験者として振る舞えば問題ない。

そういうゲームなんだ。

インストラクターにいじめられるのに耐えた者に免許が与えられる。

世の中は理不尽なのだ。

インストラクターに反抗してしまった人は、おもりをつけて海に沈められる

ということはないけど、態度が悪い人は不合格にされる。

接岸は、思いっきり岸にスピードを出したままぶつかったりしない限り、不合格にはならないと思う。

実技講習の雰囲気

自分は東京の江戸川区で受けたんだけど、インストラクター1人と受講者が3人の合計4人で小型ボートに乗って講習を受けた。

朝8:45~16:30までの約7時間拘束。

長い。

だるい。

けどボートに乗れるのは楽しかった。

他の受講者とも仲良くなって、連絡先交換をした

とはならずに、陰キャのおれはソロ帰宅を華麗に決めた。

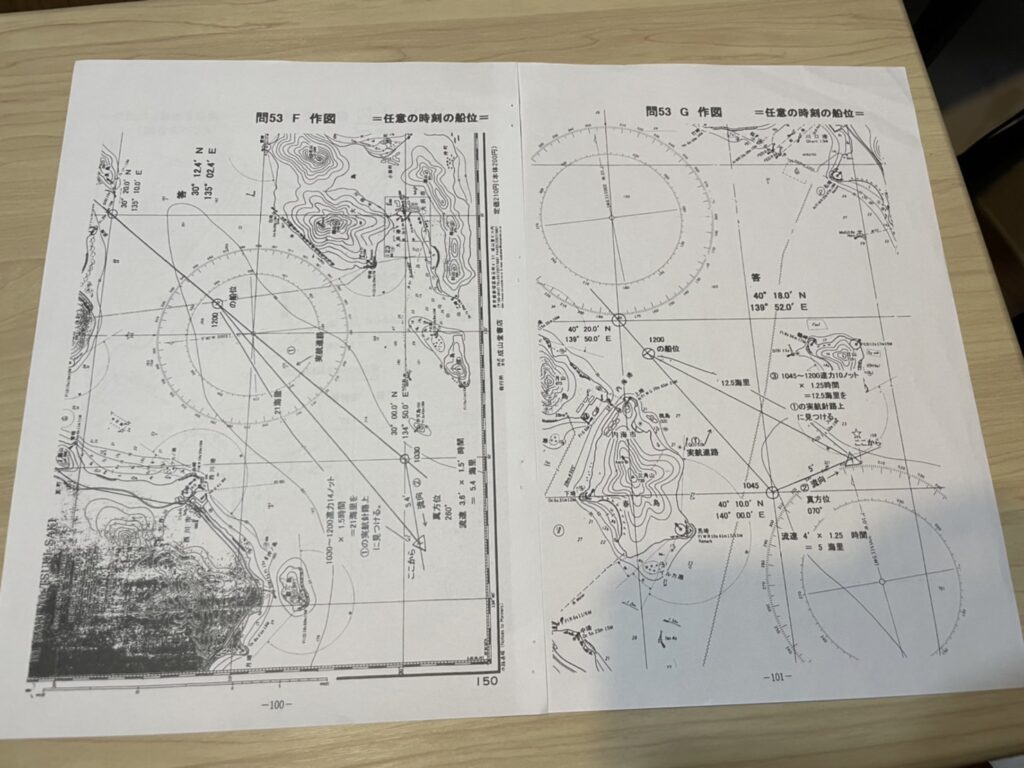

学科試験、勉強時間を短くするポイントは、海図の勉強をほとんどしないこと【一級小型船舶操縦士の独学勉強方法】

一級小型船舶操縦士の学科試験は、海図の問題がいくつか出される。

三角定規を使って、問題を解いていくんだけど、問題によって難易度というか解く大変さが全然違うのだ。

海図の分野を、まったく勉強しないというのは流石にダメだけど、一通り教科書を読んで、内容を理解できたら、試験本番では簡単に解ける問題を1つか2つだけやって、それ以外の問題は全部テキトーにマークすればいい。

それで合格できる。

※この記事のアクセス状況がよければ、ここは後でさらに詳しく書こうと思う。

自分は海図の分野は、面倒くさい問題が多いことに気づいたので、簡単に解ける問題の解き方だけ覚えて、あとは捨てることにした。

なので、試験本番中もみんなが真面目に海図問題を解いている中、自分は簡単に解ける問題だけ解いて、ほかはテキトーにマークして退出した。

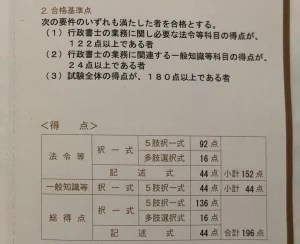

もちろん、海図の点数が悪いということは、他の分野できちんと点数を稼がないといけないので、合格条件を確認して、どの分野で何点取るか?を考えて勉強すると、全体の勉強時間を減らせるのでオススメ。

海図の問題を覚えても、どうせすぐに忘れる自信がある。

本当に必要な知識なら、必要な時にまた身につければいいので、テキストを読んで内容が理解できれば、問題は解けなくてもいいと個人的に思う。

海図よりロープの結び方を覚える方が大事。

自分は、この記事を書いている2025年現在は、もやい結びという名前の響きしか覚えていない。

人の記憶の儚さを実感しているところだ。

コメント